ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Синдром профессионального выгорания у студентов медицинского университета и врачей-терапевтов

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова (Пироговский университет), Москва, Россия

Синдром профессионального выгорания (СПВ) отрицательно влияет на качество оказываемой медицинской помощи. Наблюдается дефицит исследований по гигиене труда работающих студентов медицинских вузов. Представленное исследование посвящено изучению СПВ у студентов медицинского университета и врачей-терапевтов, активно использующих информационно-коммуникационные технологии в повседневной деятельности. Целью исследования было изучить особенности проявлений СПВ у работающих студентов медицинского университета и врачей-терапевтов, выявить основные факторы риска и привести рекомендации по профилактике и снижению уровня выгорания. Обследованы 140 врачей-терапевтов (94 женщины и 46 мужчин) 27−75 лет (средний возраст 46,16 лет [95% ДИ: 35,49−56,83]). Из студентов Пироговского университета в исследовании приняли участие 39 девушек и 25 молодых людей 20−25 лет (средний возраст 22,42 года [95% ДИ: 22,23–22,61]). Для оценки рисков выгорания использовали опросник по В. В. Бойко, опросник профессионального выгорания Маслач (MBI). У 96% опрошенных врачей-терапевтов и 16% работающих студентов по результатам анкетирования выявлены клинически значимые признаки СПВ. По шкале эмоционального истощения MBI и шкалам опросника Бойко распространенность СПВ значимо выше в группе работающих студентов, чем в группе неработающих студентов (средний балл по шкале MBI — 14,6 [95% ДИ: 10,8–18,4] и 12,7 [95% ДИ: 8,34–17,06] соответственно, p = 0,00362; по шкале Бойко — 89,1 [95% ДИ: 72,9––105,3] и 74,7 [95% ДИ: 69,8–79,6] соответственно, p < 0,00001)). Согласно результатам опросников MBI и Бойко, выраженность клинических признаков СПВ у врачей-терапевтов значительно выше, чем у работающих студентов (p < 0,00001). Доказано, что у студентов, предпочитающих работать во время обучения, выше риск развития СПВ, что связано с повышенными учебными и дополнительными рабочими нагрузками, а также с повышенным уровнем стресса.

Ключевые слова: студенты, синдром профессионального выгорания, медицина, трудоустройство, работоспособность врачей, переутомление, вторичная занятость

Вклад авторов: Д. Д. Каминер — проведение исследований, обработка и описание результатов исследования, написание и оформление статьи; М. А. Селезнева — проведение исследований, обработка и описание результатов исследования; А. С. Козельский — описание результатов, работа с литературой, написание рукописи.

Соблюдение этических стандартов: экспериментальное исследование проводили с соблюдением необходимых нормативных актов (Хельсинкской декларации 2013 г.). Исследование одобрено этическим комитетом ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Минздрава России (протокол № 192 от 27 января 2020 г.).

Для корреспонденции: Дмитрий Дмитриевич Каминер

ул. Островитянова, д. 1, г. Москва, 117997, Россия; ur.xednay@renimak.yrtimd

Синдром профессионального выгорания (СПВ) представляет собой серьезную проблему современного общества, особенно в сферах, связанных с высокой эмоциональной и психологической нагрузкой [1−10]. Медицинская деятельность, требующая постоянного взаимодействия с пациентами, принятия ответственных решений и работы в условиях стресса, является одной из наиболее уязвимых в этом отношении. Особого внимания заслуживают две ключевые группы: студенты медицинских университетов, которые только начинают свой профессиональный путь, и практикующие врачи-терапевты, ежедневно сталкивающиеся с высокими нагрузками [2, 3, 10]. Современным поколениям студентов медицинских вузов присущ ряд особенностей. К одной из значимых особенностей относится вторичная занятость — трудоустройство во время обучения в вузе [11−14]. В настоящее время многие авторы отмечают рост числа работающих студентов [11], в связи с чем требуется всесторонний анализ этой категории обучающихся. Актуальность работы обусловлена влиянием СПВ не только на психосоматическое здоровье студентов медицинского вуза, но и на уровень их теоретической и практической подготовленности к будущей работе, а также растущими требованиями к качеству медицинской помощи и увеличением нагрузки на систему здравоохранения [2, 3, 10]. Предполагается, что у студентов медицинских вузов выгорание может проявляться уже на этапе обучения, отрицательно влияя на их мотивацию и профессиональное становление.

У врачей-терапевтов, работающих на передовой медицинской помощи, выгорание приводит к снижению эффективности труда, эмоциональному истощению и ухудшению качества оказываемых услуг [15−17]. Понятие «эмоциональное выгорание» было впервые предложено H. J. Freudenberger в 1974 г. [16]. Автор охарактеризовал это явление как состояние, сопровождающееся чувством усталости и фрустрации, которое проявляется в физическом и эмоциональном истощении, а также связано с неудовлетворенностью профессиональной деятельностью и повышенным уровнем стресса. В современной медицинской практике синдром эмоционального выгорания включен в Международную классификацию болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) под кодом Z73.0. Он включает в себя три ключевых симптома: эмоциональное истощение (ЭИ), которое выражается в подавленности, психологической усталости, утрате энергии и снижении эмоциональной отзывчивости; деперсонализацию (ДП), проявляющуюся в формальном, отстраненном и безразличном отношении к пациентам; редукцию профессиональных достижений (РПД), характеризующуюся негативной оценкой собственных профессиональных качеств, ощущением некомпетентности и неспособности эффективно выполнять рабочие задачи [15, 18−23].

Целью исследования было изучить особенности проявления синдрома СПВ у работающих студентов медицинского университета и врачей-терапевтов, выявить основные факторы риска и привести рекомендации по профилактике и снижению уровня выгорания. Результаты работы могут быть использованы для улучшения психологического благополучия медицинских работников и студентов, а также для повышения качества медицинского образования и практической помощи.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 140 врачей-терапевтов (94 женщин и 46 мужчин) 27−75 лет (средний возраст 46,16 лет [95% ДИ: 35,49−56,83]). Из работающих студентов Пироговского университета в исследовании приняли участие 39 девушек и 25 молодых людей 20−25 лет (средний возраст 22,42 года [95% ДИ: 22,23–22,61]). Помимо них в исследовании приняли участие 20 не работавших во время обучения студентов — 14 девушек и 6 молодых людей (средний возраст 22,43 ± 0,2 года [95% ДИ: 22,23–22,63]).

Для оценки концентрации внимания и работоспособности в течение рабочего дня и недели, а также для изучения доклинических симптомов утомления использовали опросник «Степень хронического утомления» (А. Б. Леонова и И. В. Шишкина, модификация 2003 г.).

Для оценки рисков выгорания использовали:

- шкалу диагностики эмоционального выгорания личности по В. В. Бойко;

- опросник на определение уровня психического выгорания Маслач (MBI) в российской адаптации для медработников (2007 г., НИПНИ имени Бехтерева).

Полученные данные обрабатывали методами описательной и сравнительной статистики. Описательная статистика была выполнена для всех анализируемых показателей в зависимости от типа переменной: при анализе количественных переменных вычисляли среднее арифметическое, стандартную ошибку, минимальное и максимальное значение, а при анализе качественных переменных — частоту и долю (в %) от общего числа. Ряд полученных данных был представлен в виде xˉ [95% ДИ: LL–UL], где

- xˉ — среднее арифметическое;

- [95% ДИ: LL–UL] — 95%-й доверительный интервал, который определяет диапазон, где с вероятностью 95% находится истинное математическое ожидание генеральной совокупности.

Статистический анализ осуществляли в соответствии с распределением выборочной совокупности при помощи критериев Краскела–Уоллиса (для нескольких независимых групп) и Манна–Уитни (для независимых групп) с использованием пакета статистических программ Statistica 12.0 для Windows (StatSoft; США). Также с помощью пакета Statistica 12.0 рассчитывали точные величины соответствующей доверительной вероятности (p), значимые различия средних арифметических значений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

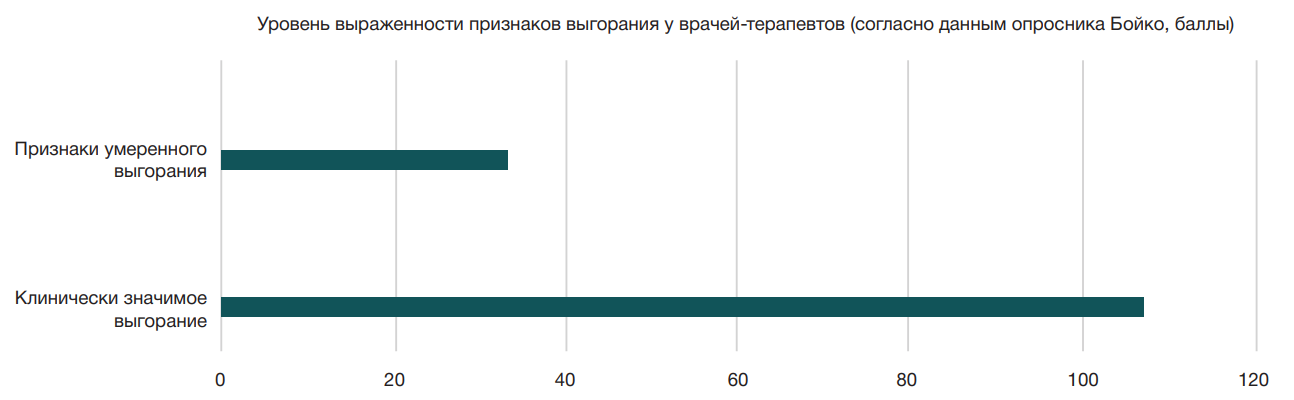

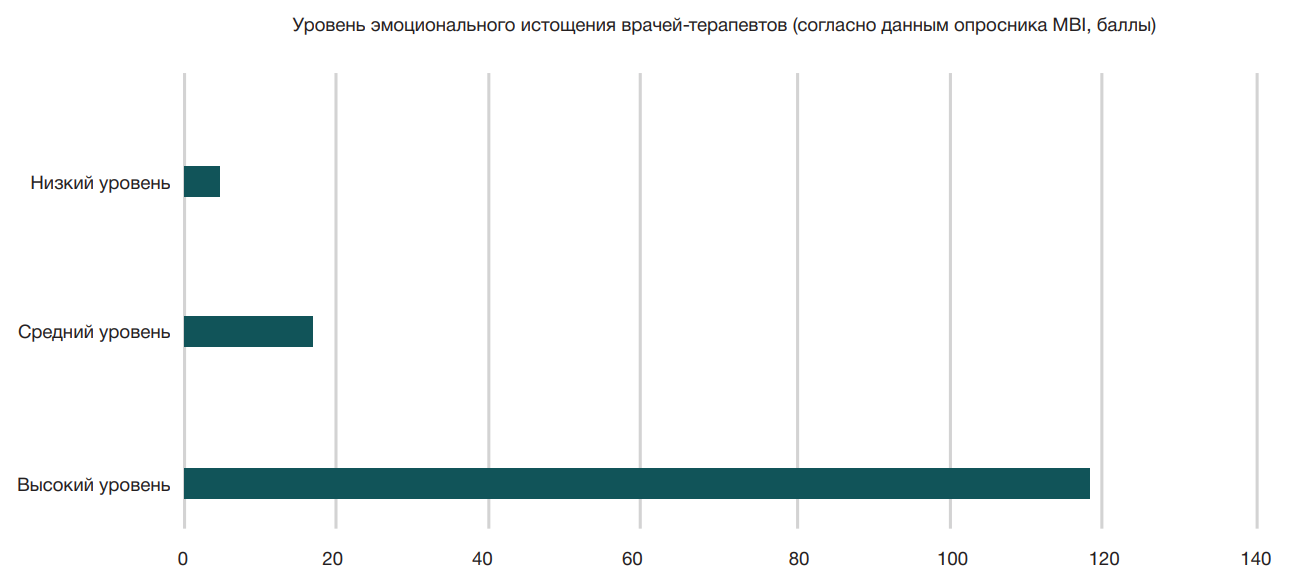

Согласно полученным данным, все респонденты (врачи и студенты) используют те или иные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в своей трудовой деятельности. Согласно результатам анализа показателей опросника MBI врачей-терапевтов, использующих ИКТ в повседневной клинической практике и трудовой деятельности, у большинства опрошенных специалистов (n = 118,84% [95% ДИ: 78,0–90,0]) выявлен высокий уровень (более 26 баллов) эмоционального истощения, средний уровень эмоционального истощения выявлен у 12% (n = 17) [95% ДИ: 6,6–17,4] респондентов среди врачей-терапевтов, низкий уровень отмечен только у 4% (n = 5) [95% ДИ: 0,75–7,25] опрошенных врачей-терапевтов (рис. 1).

Анализ рисков профессионального выгорания с использованием опросника MBI показал, что уровень эмоционального истощения врачей-терапевтов составил 38,9 [95% ДИ: 29,1–48,7] балла. Показатели деперсонализации врачей-терапевтов составили 23,1 [95% ДИ: 18,8–27,4] балла. Следует отметить, что у всех респондентов (n = 140) выявлен высокий уровень деперсонализации (более 10 баллов).

Согласно полученным данным, у большинства опрошенных специалистов (n = 121) (86% [95% ДИ: 80,25–91,75]) выявлен высокий уровень показателей редукции достижений по результатам опросника MBI (менее 33 баллов), средний уровень редукции достижений (34–39 баллов) выявлен у 8% (n = 10) опрошенных [95% ДИ: 3,5–12,5], в то время как низкий уровень (более 40 баллов) отмечен у 6% (n = 9) респондентов [95% ДИ: 2,07–9,93] (рис. 2). Показатели редукции личных достижений составили 27,9 ± 6,1 балла [95% ДИ: 21,8–34,0].

Результаты, полученные посредством анализа всех шкал опросника Бойко (методика диагностики уровня эмоционального выгорания), показали, что у большинства респондентов (n = 107, 76% [95% ДИ: 68,9–83,1]) выявлены клинически значимые признаки СПВ, в то время как для 24% (n = 33) [95% ДИ: 16,9–31,1] характерно наличие симптомов умеренного выгорания (рис. 3). Суммарный показатель риска эмоционального выгорания личности по шкале В. В. Бойко врачей-терапевтов по всем трем фазам, напряжения, резистентности и истощения, составил 214,4 ± 41,0 баллов [95% ДИ: 207,61–221,19].

Таким образом, у большинства опрошенных врачей-терапевтов выявлены клинически значимые симптомы СПВ.

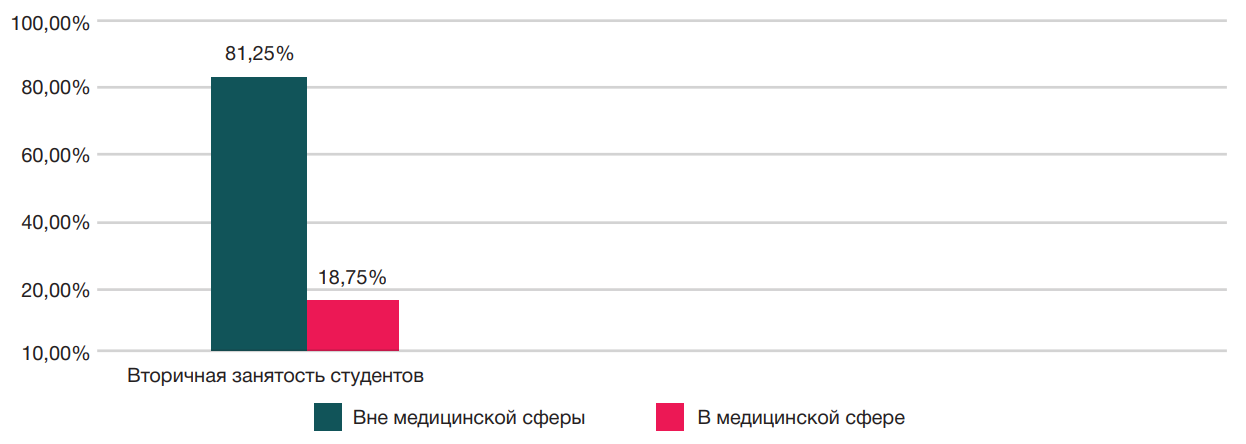

Среди студентов, принявших участие в исследовании, работают 64 студента —76% [95% ДИ: 66,9–85,1]. При этом большинство студентов выбирают работу в медицинской сфере (рис. 4).

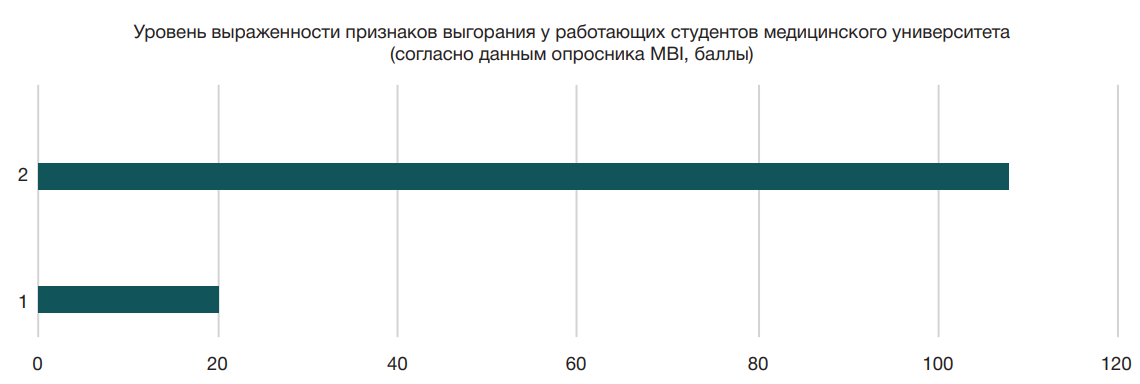

Среди работающих студентов медицинского университета у 16% (n = 10) [95% ДИ: 7,02–24,98] респондентов выявлены признаки СПВ согласно опроснику MBI (рис. 5).

Следует отметить, что распространенность клинических признаков СПВ по шкале эмоционального истощения MBI значимо выше в группе работающих студентов по сравнению с неработающими студентами (средний балл 14,6 [95% ДИ: 10,8−18,4] и 12,7 [95% ДИ: 8,34−17,06] соответственно; критерий Манна−Уитни U = 362, p = 0,00362). В то же время не выявлены статистически значимые различия между группой работающих студентов и группой неработающих студентов по шкалам деперсонализации и шкале редукции профессиональных достижений MBI (средний балл 10,6 [95% ДИ: 8,23−12,92] и 11,65 [95% ДИ: 9,91−13,39] соответственно; U = 460, p > 0,06). Сравнительный анализ с использованием всех шкал опросника Бойко показал, что распространенность клинических признаков СПВ среди работающих студентов значимо выше, чем среди неработающих студентов (средний балл 89,1 [95% ДИ: 72,9−105,3] и 74,7 [95% ДИ: 69,8−79,6] соответственно; U = 48, p < 0,00001).

Таким образом, выявлено, что у студентов, предпочитающих работать во время обучения, выше риск развития СПВ, что связано с повышенными учебными и дополнительными рабочими нагрузками, а также с повышенным уровнем стресса.

Согласно результатам сравнительного анализа выраженности клинических признаков СПВ у врачей-терапевтов, работающих и не работающих студентов с использованием опросника MBI, выраженность клинических признаков СПВ по шкалам эмоционального истощения, деперсонализации и редукции достижений у врачей-терапевтов значительно выше, чем у студентов (критерий Краскела–Уоллиса H = 156,6, p < 0,00001; H = 156,7, p < 0,00001; H = 112,6, p < 0,00001 соответственно). Согласно результатам сравнительного анализа выраженности клинических признаков СПВ у врачей-терапевтов, работающих и не работающих студентов с использованием шкал опросника Бойко, выраженность клинических признаков СПВ у врачей-терапевтов значительно выше, чем у студентов (H = 158,8, p < 0,00001). Примечательно, что среди студентов с синдромом эмоционального выгорания 16% [95% ДИ: 7,02−24,98] (10 человек) имели стаж работы в медицинской сфере в рамках вторичной занятости более двух лет и обучались на 5−6 курсе медицинского университета. Важно, что 80% (n = 8) [95% ДИ: 61,79−98,21] студентов с синдромом эмоционального выгорания работали в качестве младшего медицинского персонала в отделениях с высокой физической, эмоциональной и психологической нагрузкой — реанимации и интенсивной терапии, онкологии, экстренной хирургии. Следует отметить, что все студенты с синдромом эмоционального выгорания отмечали у себя снижение мотивации к дальнейшей работе по специальности после окончания медицинского вуза. Студенты, работающие в медицинской сфере и не подверженные синдрому эмоционального выгорания (81% (n = 42) [95% ДИ: 75,02−92,98]), отмечали существенное повышение мотивации к дальнейшей работе по специальности после окончания обучения в медицинском вузе.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проведенное исследование СПВ у врачей-терапевтов и работающих студентов медицинских вузов выявило значительные различия распространенности и выраженности данного синдрома между двумя группами. Клинические признаки СПВ различной степени выраженности (от среднего до высокого уровня) выявлены у всех врачей-терапевтов, в то время как среди студентов симптомы этого состояния наблюдались лишь у 16% (10 человек) [95% ДИ: 7,02−24,98]. Результаты исследования подтверждают, что врачи-терапевты находятся в группе повышенного риска развития СПВ, что согласуется с данными многочисленных исследований, которые указывают на то, что медицинские работники, особенно те, кто работает в первичном звене здравоохранения, подвержены высоким эмоциональным и физическим нагрузкам [1−8, 22–25]. Среди основных факторов риска развития СПВ у врачей-терапевтов следует выделить следующие [1−10, 22−24]:

- высокая рабочая нагрузка (врачи-терапевты часто сталкиваются с большим количеством пациентов, что приводит к хроническому переутомлению);

- эмоциональное напряжение (постоянное взаимодействие с больными, необходимость принимать ответственные решения и сталкиваться с негативными исходами лечения создают значительный эмоциональный стресс);

- административные барьеры (повышенная бюрократическая нагрузка, необходимость заполнения большого количества документов и ограниченные ресурсы системы здравоохранения);

- дефицит поддержки (в ряде случаев недостаток психологической и организационной поддержки со стороны руководства и коллег также способствует развитию выгорания).

Наличие признаков СПВ у работающих студентов указывает на то, что некоторые студенты уже сталкиваются с профессиональным стрессом. Данный факт может быть обусловлен совмещением учебы и работы, высокой академической и рабочей нагрузкой или недостатком опыта управления стрессом. Проведенное исследование демонстрирует более высокий риск развития СПВ у работающих студентов, преимущественно у работающих в отделениях с высокой физической, эмоциональной и психологической нагрузкой (реанимации и интенсивной терапии, онкологии, экстренной хирургии) (80% (n = 8) [95% ДИ: 61,79−98,21]. Следует отметить, что отличительной особенностью студентов медицинского вуза стал выбор медицинской сферы для вторичной занятости в большинстве случаев (81,25% студентов), в то время как у студентов других специальностей ситуация противоположная — большинство во время обучения работает вне сферы деятельности, по которой обучаются в вузе [17]. Врачи-терапевты, имеющие многолетний опыт работы, сталкиваются с накопленным стрессом, что приводит к выраженному выгоранию (суммарный показатель риска эмоционального выгорания личности по шкале В. В. Бойко среди врачей-терапевтов по всем трем фазам, напряжения, резистентности и истощения, составил 214,4 ± 41,0 баллов [95% ДИ: 207,61−221,19]). Помимо этого у врачей-терапевтов показатели СПВ по шкалам эмоционального истощения, деперсонализации и редукции достижений значительно выше, чем у студентов (H = 156,6, p < 0,00001; H = 156,7, p < 0,00001; H = 112,6, p < 0,00001 соответственно), выраженность клинических признаков СПВ у врачей-терапевтов значительно выше, чем у студентов (H = 158,8, p < 0,00001)), что связано с более длительной работой в условиях повышенной нагрузки и стресса [2]. Наряду с этим часть опрошенных студентов, находящихся на начальном этапе профессионального пути, также демонстрирует первые признаки СПВ (16% [95% ДИ: 7,02−24,98] (10 человек)), что обусловливает необходимость более углубленного изучения проблемы СПВ не только у врачей-терапевтов, но и у студентов медицинских университетов.

ВЫВОДЫ

Результаты исследования подчеркивают необходимость внимательного отношения к проблеме профессионального выгорания как у практикующих врачей, так и у работающих студентов медицинских вузов. Ранняя диагностика и профилактика выгорания могут способствовать сохранению здоровья медицинских работников, повышению качества медицинской помощи и устойчивости системы здравоохранения в целом. Это также поможет студентам не бросить приобретаемую специальность, сохранить интерес к работе и здоровье.

- Poon EG, Trent Rosenbloom S, Zheng K. Health information technology and clinician burnout: current understanding, emerging solutions, and future directions. J Am Med Inform Assoc. 2021; 28 (5): 895–8. DOI: 10.1093/jamia/ocab058.

- Deneva T, Ianakiev Y, Keskinova D. Burnout syndrome in physicians-psychological assessment and biomarker research. Medicina (Kaunas). 2019; 55 (5): 209. DOI: 10.3390/medicina55050209.

- Downing NL, Bates DW, Longhurst CA. Physician burnout in the electronic health record era. Ann Intern Med. 2019; 170 (3): 216–7. DOI: 10.7326/L18-0604.

- Eschenroeder HC, Manzione LC, Adler-Milstein J, Bice C, Cash R, Duda C, et al. Associations of physician burnout with organizational electronic health record support and after-hours charting. J Am Med Inform Assoc. 2021; 28 (5): 960–6. DOI: 10.1093/jamia/ocab053.

- Han S, Shanafelt TD, Sinsky CA, Awad KM, Dyrbye LN, Fiscus LC, et al. Estimating the attributable cost of physician burnout in the United States. Ann Intern Med. 2019; 170 (11): 784–90. DOI: 10.7326/M18-1422.

- Peccoralo LA, Kaplan CA, Pietrzak RH, Charney DS, Ripp JA. The impact of time spent on the electronic health record after work and of clerical work on burnout among clinical faculty. J Am Med Inform Assoc. 2021; 28 (5): 938–47. DOI: 10.1093/jamia/ocaa349.

- Penz M, Siegrist J, Wekenborg MK, Rothe N, Walther A, Kirschbaum C. Effort-reward imbalance at work is associated with hair cortisol concentrations: Prospective evidence from the Dresden Burnout Study. Psychoneuroendocrinology. 2019; (109): 104399. DOI: 10.1016/j.psyneuen.2019.104399.

- Yan Q, Jiang Z, Harbin Z, Tolbert PH, Davies MG. Exploring the relationship between electronic health records and provider burnout: a systematic review. J Am Med Inform Assoc. 2021; 28 (5): 1009–21. DOI: 10.1093/jamia/ocab009.

- Филипченко Е. М. Проблема эмоционального выгорания у студентов медицинского вуза и ее рациональное решение — важные факторы, влияющие на уровень профессионального образования будущих врачей. В сборнике: Инновации в образовании: Материалы XII Международной учебно-методической конференции, Краснодар, 23 марта 2022 года. Том 12. Краснодар: Кубанский государственный медицинский университет, 2022; 491–7.

- Горбенко А. В., Андреев К. А., Федорин М. М., Скирденко Ю. П., Николаев Н. А., Черненко С. В. Вторичная занятость и ее роль в получении высшего медицинского образования. Профессиональное образование в современном мире. 2021; 11 (4): 71–83. DOI: 10.20913/2618-7515-2021-4-9.

- Иванова Н. Л. Особенности вторичной занятости студентов. Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2023; 1 (215): 200–5. DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p200-205.

- Цыганенко Н. В. Учебная успеваемость работающих студентов. Образование и проблемы развития общества. 2021; 4 (17): 113–20.

- Alotaibi AD, Alosaimi FM, Alajlan AA, Bin Abdulrahman KA. The relationship between sleep quality, stress, and academic performance among medical students. J Family Community Med. 2020; 27 (1): 23–8. DOI: 10.4103/jfcm.JFCM_132_19.

- Быков К. В., Медведев В. Э. Влияние эмоционального выгорания врачей-психиатров на результаты оказываемой ими помощи. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2024; 16 (6): 71–8. DOI: 10.14412/2074-2711-2024-6-71-78.

- Moukarzel A, Michelet P, Durand AC, Sebbane M, Bourgeois S, Markarian T, et al. Burnout syndrome among emergency department staff: prevalence and associated factors. Biomed Res Int. 2019; 2019: 6462472. DOI: 10.1155/2019/6462472.

- Кудимов Г. С., Беляев Т. А., Шалакин Р. Р., Филимонова О. Л. Особенности вторичной занятости студентов Смоленского государственного медицинского университета. В сборнике: Quid est veritas? Медицина в эпоху больших вызовов: материалы I Международной научно-практической конференции, Иваново, 07–11 ноября 2024 года. Иваново: Ивановский государственный медицинский университет, 2024; 53–5.

- Попов В. И., Скоблина Н. А., Жуков О. Ф., Луканова О. В., Шепелева О. М. Характеристика условий труда учителей при дистанционном обучения в аспекте развития эмоционального выгорания. Медицина труда и промышленная экология. 2021; 61 (10): 690–4. DOI: 10.31089/1026-9428-2021-61-10-690-694.

- Полунина Н. В., Солтамакова Л. С., Беспалюк Г. Н., Полунин В. С., Оприщенко С. А. Предупреждение синдрома эмоционального выгорания у преподавателей вузов. Российский медицинский журнал. 2022; 28 (1): 11–6. DOI: 10.17816/medjrf108907.

- Крючкова Н. Ю., Новикова И. И., Резанова Н. В. Оценка состояния здоровья среднего медицинского персонала и выявление потребности в современных формах и методах повышения профессиональной квалификации по результатам социологического опроса. Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2021; 15 (1): 123–33. DOI: 10.17238/issn1998-5320.2021.15.1.14.

- Бухтияров И. В., Горблянский Ю. Ю., редакторы. Новая коронавирусная инфекция COVID-19: профессиональные аспекты сохранения здоровья и безопасности медицинских работников: методические рекомендации. М.: АМТ, ФГБНУ «НИИ МТ», 2021; 132 с.

- Бухтияров И. В., Рубцов М. Ю. Профессиональное выгорание, его проявления и критерии оценки. Аналитический обзор. Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова. 2014; 9 (2): 106–11.

- Каминер Д. Д., Милушкина О. Ю., Бокарева Н. А. и др. Влияние используемых компьютерных технологий на показатели работоспособности и риск профессионального выгорания врачей терапевтического профиля. Медицина труда и промышленная экология. 2024; 64 (11): 755–62. DOI: 10.31089/1026-9428-2024-64-11-755-762.

- Милушкина О. Ю., Скоблина Н. А., Маркелова С. В. и др. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020622431 Российская Федерация. Изучение использования электронных устройств медицинскими работниками (врачами, фельдшерами и медицинскими сестрами) и анализ их влияния на образ жизни и состояние здоровья: заявл. 10.11.2020; опубл. 27.11.2020.

- Li CJ, Shah YB, Harness ED, Goldberg ZN, Nash DB. Physician burnout and medical errors: exploring the relationship, cost, and solutions. Am J Med Qual. 2023; 38 (4): 196–202. DOI: 10.1097/JMQ.0000000000000131.

- Каминер Д. Д., Милушкина О. Ю., Бокарева Н. А. и др. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2025621113 Российская Федерация. Психофизиологическая оценка состояния врачей-терапевтов, работающих с ИКТ до и после проведения профилактических мероприятий: заявл. 26.02.2025; опубл. 12.03.2025.