ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Эколого-гигиенические аспекты утилизации твердых бытовых отходов

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Москва, Россия

Утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) является важной эколого-гигиенической проблемой, однако она наносит не только экологический, но и большой экономический ущерб. С 1 января 2019 г. предполагалось провести реформу обращения с ТБО. Многие регионы оказались не готовы к мусорной реформе. Особенно остро проблема утилизации отходов ощущается в городах федерального значения. Целью работы было изучить готовность региональных операторов крупных городов (Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя) и студентов к решению проблемы утилизации мусора. Обследованы 100 площадок для сбора ТБО в центральных и периферийных районах Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Проведен онлайн-опрос 356 студентов-медиков. Обследование районов трех городов показало, что основными трудностями периферических районов были недостаточное освещение, отсутствие ограждений и защитных покрытий почвы, а центральных районов — несоблюдение зональности в расположении площадок по отношению к жилому фонду, отсутствие крышек на контейнерах, что ухудшало санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Основными мотивами участия студентов в раздельном сборе мусора были удобство расположения контейнеров и поощрения. Экологические проблемы интересовали только 4% респондентов. Результаты исследования выявили необходимость продолжения реформирования первичного звена обращения с ТБО и проведения эколого-гигиенического воспитания населения, в том числе молодежи и студентов, в отношении важности управления отходами, с использованием современных технологий.

Ключевые слова: гигиеническое воспитание, анкетирование, твердые бытовые отходы, раздельный сбор мусора студенты

Вклад авторов: А. А. Стахеева — проведение натурного эксперимента и онлайн-анкетирования, обработка и описание результатов исследования; А. А. Захарова — проведение исследований и онлайн-анкетирования, обработка и описание результатов исследования; Н. М. Умнов — обработка и описание результатов исследования; Е. Д. Другова — обработка результатов, графическое оформление статьи; В. В. Королик — работа с литературой и текстом статьи; Н. И. Шеина — концепция статьи, работа с литературой, описание результатов, написание и оформление статьи.

Соблюдение этических стандартов: анонимное онлайн-анкетирование не ущемляло прав человека, не подвергало его опасности и соответствовало требованиям биомедицинской этики.

Для корреспонденции: Наталья Ивановна Шеина

ул. Островитянова, д. 1, г. Москва, 117997, Россия; ur.liam@aniehs_in

Экологическая безопасность любой страны во многом зависит от решения проблемы утилизации отходов. Скопившиеся отходы, свалки, захоронения токсичных веществ наносят не только огромный экологический, но и большой экономический ущерб. Кроме того, нарушение санитарно-гигиенических требований к расположению и оборудованию городских площадок для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) является фактором риска инфекционных, паразитарных и прочих заболеваний [1].

В настоящее время применяют три способа утилизации вторичного сырья — захоронение, сжигание и переработку, представляющую собой самый безопасный для окружающей среды метод переработки мусора. До недавнего времени в России преобладал экстенсивный подход к захоронению отходов, заключающийся в увеличении количества полигонов, не все из которых соответствовали установленным гигиеническим требованиям к устройству и содержанию полигонов для ТБО. Сравнительная оценка характера переработки коммунальных отходов показала, что в России 93–95% мусора утилизируют посредством захоронения и только 7–5% — посредством вторичной переработки. В странах Европейского союза 40% приходятся на захоронение, 40% — на переработку в материалы и 20% — на переработку в энергию [2, 3].

Реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами длится уже более двух десятков лет с момента принятия в июне 1998 г. Федерального закона «Об отходах производства и потребления» [4].

В качестве одного из шагов на пути к улучшению экологической обстановки предполагалось проведение в регионах России с 1 января 2019 г. реформы обращения с ТБО — так называемой «мусорной реформы». Особенности обращения с отходами регламентированы рядом нормативных правовых актов федерального уровня [5–11].

Проект мусорной реформы должен был восполнить пробелы в имевшемся законодательстве и расставить приоритеты государства в этом вопросе. В рамках мусорной реформы система раздельного сбора мусора и вторичной переработки получила свою правовую основу. Целью реформы было разрешить сразу несколько взаимосвязанных проблем: ликвидировать незаконные свалки, внедрить среди населения идею раздельного сбора, узаконить ее среди мусорных операторов отходов, а также сделать сортировку и переработку мусора обязательным требованием для мусорных операторов.

Исследователи отмечают, что регионы в большинстве своем были не готовы к проведению мусорной реформы: не были созданы полигоны ТБО в необходимых количествах, не были построены заводы по переработке мусора, не проводился раздельный сбор мусора. Подобные ситуации имели место во Владикавказе, Омске, Иркутской области и Красноярске [12–16].

В настоящее время особенно остро проблема утилизации ТБО стоит в крупных городах. В связи с этим Москва, Санкт-Петербург и Севастополь наделены правом не применять положение закона № 89-ФЗ, касающееся обращения с отходами в период до 1 января 2022 г., для определения политики обращения с ними, т. е. для них мусорная реформа отложена на срок до трех лет [3]. Исследователи отмечают, что более сложной задачей является изменение отношения людей к самой проблеме образования и переработки мусора, поскольку одними из наиболее важных элементов управления ТБО являются осознание и понимание сути проблемы населением, особенно молодежью [17, 18].

Таким образом, сфера обращения с твердыми коммунальными отходами масштабная и очень сложная. Анализ данных литературы показал, что существует не так много научных работ, посвященных этой теме. В большинстве своем они опубликованы только в материалах научных конференций в виде коротких статей или тезисов, затрагивают в основном юридические и финансово-экономические аспекты или имеют характер административного регулирования проблемы.

Целью работы было изучить готовность региональных операторов крупных городов (Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя) и молодежи (студентов) к решению проблемы образования и переработки мусора.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

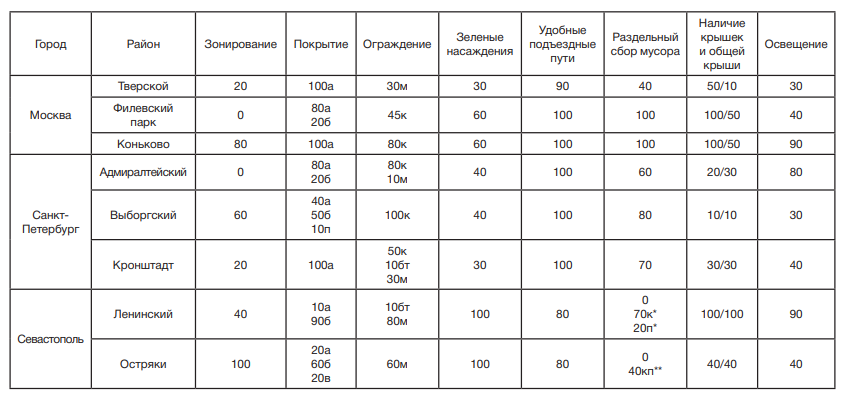

В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями [1], в 2022 г. было проведено обследование городских площадок для сбора ТБО, расположенных в центральных (исторически сложившихся) и периферийных (развивающихся) районах трех городов федерального значения: Москвы (районы Тверской, Филевский парк, Коньково), Санкт-Петербурга (районы Адмиралтейский, Выборгский, Кронштадт) и Севастополя (районы Ленинский, Остряки). В каждом районе были обследованы 10 площадок для сбора бытового мусора.

Для проведения исследования были использованы следующие показатели: зонирование (расстояние между мусорной площадкой и жилой зоной не менее 20 и не более 100 м); качество покрытия мусорных площадок (асфальт, бетон, почва); наличие ограждений (кирпич, бетон, металл) и зеленых насаждений, удобных подъездных путей и раздельного сбора мусора; количество контейнеров на площадке и их маркировка; наличие крышек у контейнеров и общей крыши у площадки; наличие освещения. В ходе исследования использовали эмпирический метод: наблюдение, измерение дистанции лазерной линейкой, сравнение.

В рамках изучения проблемы раздельного сбора и переработки твердых коммунальных отходов был проведен онлайн-опрос студентов-медиков с помощью специально разработанной авторами статьи анкеты. В опросе приняли участие 356 студентов РНИМУ имени Н. И. Пирогова в возрасте 17–22 лет.

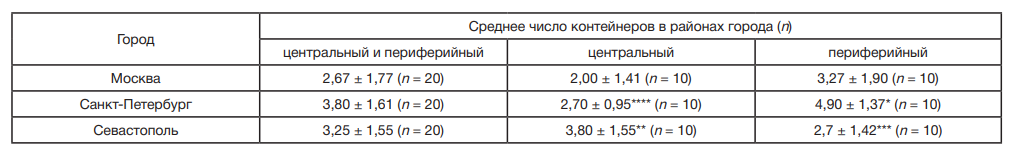

С помощью статистической программы StatTech (Статтех; Россия) было проанализировано количество контейнеров для сбора ТБО в центральных и периферийных районах каждого из трех городов Российской Федерации (Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя). Чтобы избежать эффекта множественных сравнений, сопоставление полученных данных проводили с помощью критерия Ньюмена–Кейлса после однофакторного дисперсионного анализа. Сравнение районов, расположенных в центре и на периферии каждого города, проводили при помощи t-критерия Стьюдента. Различия статистически значимы по критерию Ньюмена–Кейлса и t-критерию Стьюдента с доверительным уровнем вероятности 0,95.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Задачей санитарно-гигиенического обследования площадок сбора мусора, которое было проведено в трех городах федерального значения, был сравнительный анализ готовности центральных и периферийных районов городов к началу проведения реформы. Полученные результаты представлены в (табл. 1).

Показано, что площадки обследованных городов имеют свои особенности, однако процесс реформирования первичного звена системы обращения с отходами в целом подготовлен и идет в заданном направлении. Зональность дворов жилых домов в большей степени соблюдена в относительно молодых (Коньково) или удаленных от центра города (Выборгский, Остряки) районах. В районах, расположенных ближе к центру или в центре города, меньше процент (0–20%) площадок, где соблюдается дистанция между жилой зоной и площадкой сбора мусора, что, возможно, объясняется особенностями строительства исторических районов. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям, площадки для мусора рекомендовано покрывать бетоном или асфальтом, что наиболее отчетливо видно во всех районах Москвы, в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга и Ленинском районе Севастополя. В Выборгском районе и районе Остряки имеются площадки (10–20%) без защитного покрытия (почва).

Важным санитарным требованием является наличие ограждения из кирпича, бетона или металла. Этот показатель был значительно снижен в двух районах Москвы (Тверской район и район Филевский парк).

Доля мусорных площадок (%), окруженных зелеными насаждениями, была меньше в центральных районах Москвы, Санкт-Петербурга по сравнению с периферийными районами, а также в Кронштадте. Она составляла лишь 30–40%. Удобные подъездные пути имеются у всех обследованных площадок, однако их доля незначительно снижена в Тверском районе Москвы и районах Севастополя.

Раздельный сбор мусора (вторсырья и смешанных отходов) имеется в Москве и Санкт-Петербурге, однако в меньшем количестве (40–60%) в центральных районах этих городов. В Севастополе на площадках представлены контейнеры только для картона и для пластика, а смешанные отходы, по-видимому, собирают через систему домовых мусоропроводов. Поэтому авторы полагают, что раздельный сбор мусора в форме, рекомендованной СанПиН 2.1.3684-21, на момент обследования отсутствовал.

Контейнеры для раздельного сбора мусора присутствуют на всех обследованных площадках в количестве 2–5 штук. Анализ оснащенности контейнерами для сбора ТБО в центральных и периферийных районах трех городов Российской Федерации показал, что в административном районе, занимающем центральную часть Севастополя, было значимо больше контейнеров, чем в районе Центрального административного округа Москвы (Тверской район) (табл. 2). Жители периферийных районов Санкт-Петербурга были обеспечены контейнерами для мусора лучше, чем жители подобных районов Москвы и Севастополя. Кроме того, в центре Санкт-Петербурга отмечено значимо меньше контейнеров, чем в более отдаленных районах города.

Отсутствие крышек контейнеров и общей крыши над площадкой было выявлено на многих площадках. Решение данного вопроса требует пристального внимания со стороны региональных операторов. Исключением были мусорные площадки Ленинского района Севастополя, 100% которых имели крышки контейнеров и общие крыши. Освещение площадок также было недостаточным во всех обследованных районах. Лишь в районах Коньково, Адмиралтейском и Ленинском оно присутствовало на 80–90% площадок (табл. 1).

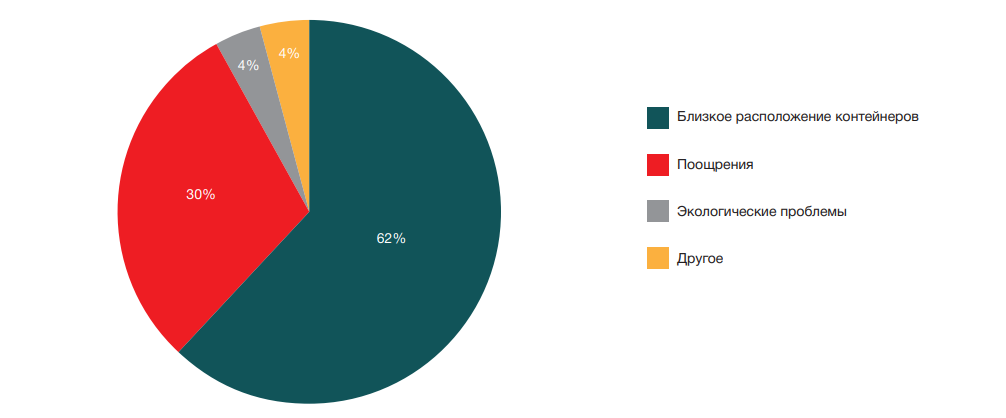

Чтобы оценить приверженность студентов, представляющих собой наиболее мобильную и активную часть молодежи, участию в раздельном сборе мусора, было проведено онлайн-анкетирование. Результаты анализа показали, что, по мнению примерно 90% студентов, проблема утилизации ТБО является важной государственной задачей, а раздельный сбор бытового мусора представляет собой один из эффективных методов решения данной проблемы. Более 40% студентов отмечали увеличение числа контейнеров для сбора ТБО во дворах жилых домов за предшествующий опросу год. Однако самостоятельно бытовой мусор сортировали около 30% студентов. Основным мотивом сортировки мусора, по мнению студентов, могло бы быть близкое и удобное расположение контейнеров относительно жилых домов или общежития (62%), 30% студентов хотели бы получать различные поощрения за раздельный сбор мусора. При наличии мусоропровода в жилых домах большинство (более 70%) студентов могло бы отказаться от пользования им и раздельно сортировать мусор.

Согласно анкетированию, пунктами сбора вторсырья пользовались только 16% опрошенных студентов. Среди них большая часть (30 и 18%) сдавала макулатуру и пластик соответственно. Остальные ссылались на отдаленность пунктов сбора, отсутствие привычки или собственную неосведомленность. И только малая часть студентов (4%) понимала и реально оценивала экологические проблемы, обусловленные загрязнением окружающей среды коммунальными отходами (рисунок).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Исследования разных авторов показывают, что, несмотря на наличие ряда законодательных и нормативных документов, начиная с 1998 г. по настоящее время, реформа утилизации ТБО претворяется в жизнь очень медленно. В современном мире есть возможность перенять положительный опыт «работы с мусором» у других стран, начиная с сортировки, вывоза, переработки и захоронения.

Если ориентироваться на ведущие европейские страны (Германию, Австрию, Швецию, Нидерланды, Данию, Бельгию и др.), то выявляются несколько последовательных принципиальных направлений решения проблемы: разъяснительная работа с населением по осуществлению сортировки мусора на первоначальном этапе, в дальнейшем — вывоз, сортировка, строительство мусороперерабатывающего завода с использованием современных технологий. В Швеции после тщательной сортировки примерно половину ТБО сжигают и перерабатывают в энергию — например, пищевые отходы отправляются на производство биогаза. Вторую половину составляет переработка. Меньше 1% отходов отправляются на полигоны [2, 3].

Не менее актуальна японская система переработки мусора. Ввиду отсутствия свободной территории для захоронения, которую мусорные полигоны занимают в нашей стране, японцы используют свою «безотходную» систему. Муниципалитет определяет дни и часы, в которые должен быть вывезен определенный вид мусора. Органами местного самоуправления каждого города определены штрафы за нарушения очередности вывоза мусора [19, 20].

Отдельные авторы рассматривают большую совместимость российской реформы с азиатским подходом к решению проблемы и полагают, что использование этого подхода в области управления отходами приведет к созданию новых рабочих мест и сокращению количества свалок, обеспечит дешевое сырье для производства, встанет на защиту экологии страны и здоровья населения [16].

Ранее было показано, что в Москве работа региональных операторов в рамках мусорной реформы (подготовка мусорных площадок, обеспечение наличия контейнеров с крышками для раздельного сбора ТБО) началась еще с 2019 г. Наиболее результативной и эффективной эта работа была в развивающихся периферийных районах (Савеловский, Хорошевский). К сожалению, в Тверском районе выполнение санитарно-гигиенических требований к площадкам для сбора мусора было затруднено вследствие исторических особенностей застройки центральной части города.

У всех обследованных площадок имелись недостатки, которые выражались в несоблюдении необходимой дистанции между местом сбора ТБО и жилой зоной, в количестве площадок без ограждений и раздельного сбора мусора [21].

Наши исследования показали, что в городах федерального значения также проводится серьезная работа по совершенствованию первичного звена мусорной реформы. Однако площадки, расположенные в центральной или периферийной части каждого города, не полностью соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Так, в центральных Тверском и Адмиралтейском районах в большинстве случаев нарушена зональность, и, как следствие, там недостаточно контейнеров, зеленых насаждений вокруг площадок. В Севастополе, наоборот, 100% площадок для мусора окружены зелеными насаждениями, однако на них не всегда есть ограждение и защитное покрытие почвы. Общим достоинством всех обследованных площадок являются удобные подъездные пути.

Вместе с тем, по мнению ученых, решающее значение для проведения мусорной реформы на первоначальном этапе имеет эколого-гигиеническое воспитание молодежи и населения в целом. Так, в ходе анкетного опроса студентов Кубанского государственного технологического университета авторы установили, что проводимые эколого-гигиенические реформы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) воспринимаются большинством молодежи позитивно, а не негативно. Однако психологическими барьерами для формирования повседневных практик раздельного сбора бытового мусора у студентов являются отсутствие уверенности в реализуемости соответствующей программы и нежелание нести дополнительные затраты на новую систему обращения с отходами [22].

Согласно данным литературы, был проведен социологический опрос населения (около 1500 человек) по 41 округу Московской области. Основываясь на анализе исследований по данной проблеме и опросе населения, авторы пришли к выводу о целесообразности более интенсивной просветительской и воспитательной работы с населением в сфере экокультуры и экообразования, взаимодействия с региональным оператором для решения насущных вопросов [18].

Несмотря на немногочисленность доступных литературных данных подобного рода, с ними согласуются полученные нами результаты.

Анализ онлайн-опроса студентов РНИМУ имени Н. И. Пирогова показал, что большинство студентов (90%) понимали важность раздельного сбора мусора, однако на практике более половины из них не сортировали ТБО.

В качестве основного мотива раздельного сбора студенты называли наличие и удобное расположение контейнеров, но никак не эколого-гигиенические последствия. Это указывает на то, что студенты до конца не осознают серьезность проблемы обращения с отходами для окружающей среды и здоровья человека. Следовательно, необходимо проводить активную и наглядную разъяснительную работу среди студентов и всего населения в целом.

Важным вопросом также является повышение активности населения в отношении пунктов приема вторсырья для переработки. В отличие от зарубежных стран в России мало пользуются этим способом сбора отходов. Согласно проведенному анкетированию, только небольшая часть студентов (16%) нерегулярно пользовалась пунктами приема вторсырья, в основном для сдачи макулатуры. Основными причинами этого студенты считали удаленность пунктов вторсырья и собственную неосведомленность. Поэтому понимание и осознание молодежью того, что переработка отдельно собранного сырья более эффективна, чем его изготовление из исходных материалов, необходимо попытаться перевести в практическую плоскость [23]. Так в РНИМУ имени Н. И. Пирогова была реализована возможность приблизить пункты сбора вторсырья к студентам: в рекреациях были поставлены контейнеры для раздельного сбора макулатуры, пластиковых крышек, ручек, батареек, блистеров, мелких компьютерных аксессуаров и т. д., которыми студенты и преподаватели постоянно пользуются. Кроме раздельного сбора мусора можно рационально и экономно использовать природные ресурсы, такие как воду, электричество, что и называют «разумным потреблением». Таким способом можно решить не только эколого-гигиенические, но и экономические проблемы.

Как показали проведенные исследования, региональные операторы продолжают активно работать над подготовкой первичного звена для раздельного сбора ТБО и их дальнейшей утилизации. Однако труднее воспитать образованную в области экологии и гигиены современную молодежь, о чем свидетельствуют полученные результаты.

ВЫВОДЫ

Санитарно-гигиеническая оценка мест сбора твердых бытовых отходов (ТБО) показала, что уже на начальном этапе реализации реформы раздельный сбор отходов проводят во всех городах федерального значения, однако у этой деятельности имеются особенности.

Основными трудностями периферийных районов обследованных городов России были недостаточность освещения, отсутствие ограждений и защитного покрытия почвы, а трудностями центральных районов всех городов были несоблюдение зональности в расположении площадок относительно жилого фонда, недостаток озеленения, отсутствие крышек на контейнерах или общей крыши (Москва, Санкт-Петербург), что ухудшало санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

Согласно проведенному анкетированию, около 80% студентов готовы сортировать мусор, если для этого будут подготовлены контейнеры. Основными мотивами раздельного сбора ТБО были удобство расположения контейнеров и поощрения, экологические проблемы интересовали только 4% респондентов.

Пунктами приема вторсырья пользовались только 16% респондентов, остальные ссылались на отдаленность пунктов сбора, отсутствие привычки или собственную неосведомленность.

На основании вышеизложенного рекомендовано:

- обеспечить эколого-гигиеническое воспитание населения, в частности молодежи и студентов, в отношении важности управления отходами и сортировки отходов, используя современные технологии;

- обучить студентов правильной сортировке ТБО, поскольку правильно отсортированный мусор можно легче, быстрее и качественнее переработать;

- свести к минимуму использование отходов, которые не могут быть переработаны и длительное время не разлагаются.

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Шубов Л. Я., Доронкина И. Г., Борисова О. Н. Проблема твердых бытовых отходов — глобальная проблема XXI века. Сервис в России и за рубежом. 2011; 1 (20): 258–63. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-tverdyh-bytovyh-othodov-globalnaya-problema-xxi-veka.

- Рубинов В. В. Анализ существующих систем утилизации твердых бытовых отходов. Научная сессия ГУАП. Сборник докладов. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2019; (1): 52–6.

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями).

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 30772—2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» (Постановление Госстандарта России от 28.12.2001 № 607-ст).

- Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».

- Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03 октября 2015 г. № 1062 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641».

- Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. № 1657 «О единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов».

- Разумных А. В., Калинина К. В., Власов В. А. Осуществление реформы обращения с твердыми бытовыми отходами в Красноярском крае: отдельные вопросы теории и практики. Вестник науки и образования. 2020; 23 (101): 39–42.

- Дзобелова В. Б., Беркаева А. К., Олисаева А. В. Управление муниципальными отходами в республике Северная Осетия-Алания. Международная конференция «Управление муниципальными отходами как важный фактор устойчивого развития мегаполиса»; 4–6 октября 2018 г.; Санкт-Петербург. 2018; (1): 35–7.

- Долматова А. П., Пономаренко Е. А. Проблемы размещения полигонов твердых бытовых отходов в Иркутской области. В сборнике: Материалы всероссийской научно-практической конференции «Научные исследования студентов в решении актуальных проблем АПК». Иркутск: Иркутский государственный аграрный университет им. А. А. Ежевского, 2019; (1): 41–9.

- Моторная Н. Г., Артемьева К. С. Утилизация твердых бытовых отходов в городе Омске. Теория и практика современной аграрной науки: сборник III национальной (всероссийской) научной конференции с международным участием. Новосибирск: ИЦ НГАУ «Золотой колос», 2020; (1): 508–10.

- Ребрун А. Н. Переработка и утилизация отходов в Омской области. В сборнике: Материалы XII Международной научно-практической конференции «Экологические проблемы региона и пути их разрешения». Омск: ОмГТУ, 2018: 46–8.

- Вилсон Д. С., Пау С., Рид A., Колганов Д. П. Совершенствование системы управления отходами. Твердые бытовые отходы. 2006; (8): 45–51.

- Белова С. Б., Старчикова И. Ю. Анализ развития системы обращения с ТБО в Подмосковье. Наука и бизнес: пути развития. 2022; 4 (130): 131–5.

- Тюрин И. В., Петросова К. М., Сергеева А. А. Некоторые проблемные и спорные аспекты практического опыта реализации реформы обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации. Вопросы российского и международного права. 2020; 10 (11А): 194–212. DOI: 10.34670/AR.2020.34.19.019.

- Agiamoh RG. From bureaucracy to market? Ongoing reform and performance challenges of solid waste administration in Moscow. Public Administration Issues. 2020; (5): 149–170. DOI: 10.17323/1999-5431-2020-0-5-149-170.

- Захарова А. А., Попова А. А., Хестанова Д. Д., Николаенко М. О. Характеристика первичного звена обращения с твердыми коммунальными отходами в Москве. Сборник тезисов ХV Международной (XXIV Всероссийской) Пироговской научной медицинской конференции студентов и молодых ученых. М., 2020; 58.

- Пупкова Ю. В. Отношение молодежи к проэкологическим практикам раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Общество: социология, психология, педагогика. 2019; 4 (60): 41–6.

- Лепина А. А. Мусорная реформа. В сборнике: Актуальные проблемы социально-экономического развития общества. Керчь: ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет», 2019: 241–4.